৫৮ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা / ৭ মে, ২০২১ / ২৩ বৈশাখ, ১৪২৮

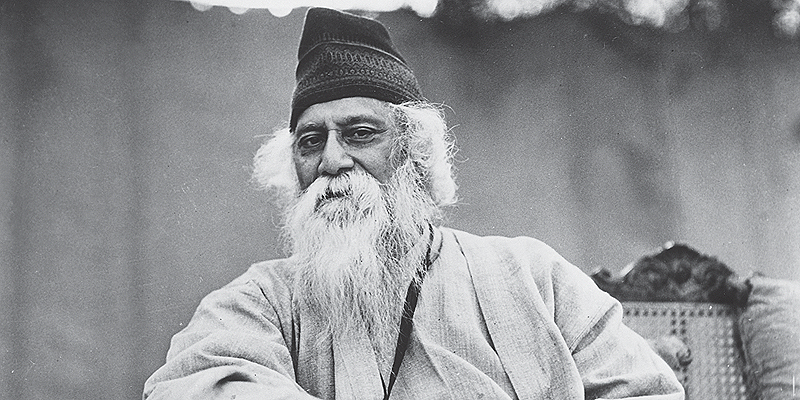

ধর্মের বিকারঃ রবীন্দ্র-ভাবনায়

পল্লব সেনগুপ্ত

পূর্বকথাঃ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে খুব সাম্প্রতিককালে রবীন্দ্রনাথকে সনাতনী হিন্দুত্বের ধারক হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে - অন্তত এই পশ্চিমবঙ্গে। ব্যাপারটা আপাত দর্শনে হাস্যকর বলে মনে হলেও, একটু নিবিষ্ট হয়ে ভাবলেই কিন্তু এর অন্তর্নিহিত কুটিল এবং অনৃতভাষী চরিত্রটা স্পষ্টই ধরা যায়। ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চালকরা এই রাজ্যে বারংবার আরও বিশ-পঁচিশ-চল্লিশটা মিথ্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গেও অসত্য, অর্ধসত্য তথ্য পরিবেশন করে বাঙালির মনকে প্রভাবিত করতে চাইলেও, যা সত্য, যা ধ্রুব - তা কিন্তু সব সময়েই অনাহত থাকে। নির্বাচনী প্রচারের কলরোলের প্রাত্যহিক তেল-নুন-চাল-ডালের কথা ভুলিয়ে সোনালি বাংলার প্রতিশ্রুতি এবং পালটা প্রতিশ্রুতির করাল নিনাদে এই সূত্রে প্রাসঙ্গিক কথাগুলি প্রায় অশ্রুতই থেকে যাবার আশঙ্কা ছিল অবশ্যই! তাই যুদ্ধ শেষের পর আধা-গৃহবন্দী হয়ে থাকতে হচ্ছে যখন আমাদেরকে - অবিমৃশ্যকারী রাষ্ট্রশাসকদের বুদ্ধিহীন লোভ এবং নির্লজ্জ ধনীক পদলেহনের পরিণামে মহামারীর আরও ভয়াল হয়ে ফিরে আসার বাবদে - তখনই মনে হলো ওই স্বার্থান্বেষী কুশাসকদের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অবিরল মিথ্যায়নের বিরুদ্ধে কলমের খাপ খোলার এখনই প্রকৃত সময়ঃ গৃহবন্দি মানুষ কথাগুলো যা বলতে চাইছি এখন - উপলব্ধির জন্য কিছুটা সময় হয়তো দিতে পারবেন।

।। এক ।।

একথা ঠিকই যে, রবীন্দ্রনাথ একটা সময় অবধি প্রাচীনকালের ভারতবর্ষের তথাকথিত ‘তপোবন’-সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষায় অনেক কিছু ভেবেছেন এবং লিখেছেন। উপনিষদের দার্শনিকতত্ত্বও তাঁকে অনেকদূর অবধি প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু সেটাই, তাঁর পূর্ণায়ত অভিজ্ঞান নয়, যদিও শুধু সেটুকুরই স্বল্প বুদ্ধি-নির্ভর পর্যালোচনা করে তাঁকে সনাতনী হিন্দুয়ানির, ‘মহামহিমাময়’ আর্য-পরম্পরার মহান প্রচারক হিসেবেই গৈরিক বাহিনীর নেতারা এবং তাঁদের কিছু তোতা-ময়না-কল্প বুদ্ধিজীবীরা বলে চলেছেন। (অবশ্য ভোট মিটে গেছে; আর হয়তো আপাতত এই সব হ্রেষা-বৃংহন শোনা যাবে না বহুদিন!)

কিন্তু এই প্রচারটা দাঁড়িয়ে আছে একটা নড়বড়ে ভাঙা টুলের ওপর! যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। তাই ধাক্কা দেওয়ার কাজটা এখন থেকেই শুরু হোক বরং।

আসলে, ঈশ্বর-দেবতা-ধর্মপ্রত্যয় - এইসব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার পরিমণ্ডলে বরাবরই আবর্তন-পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম বয়সে যখন তিনি পারিবারিক পরিপ্রেক্ষায় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন, তখন স্বভাবতই পরম ব্রহ্ম, বিশ্বদেবতা-উপনিষদের তত্ত্ববাণী ইত্যাদি নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন। পরবর্তী সময়ে সেই বিশ্বদেবতা, বিবর্তিত হন তাঁর সৃষ্টির উৎস শক্তি স্বরূপ জীবনদেবতায়। আর তৃতীয় তথা শেষ পর্যায়ে তিনি এসে দাঁড়ান গণদেবতার প্রাঙ্গণে, মন্দিরে নয়। তখন তিনি ব্রহ্ম-উপনিষদ-বৈদিক ঐতিহ্য এবং এসবের কিছু পরে অনুপ্রাণিত হওয়া বুদ্ধ ও বৌদ্ধ তত্ত্বকে পেরিয়ে, সুফি-বাউল ধর্মধারায় নিঞ্চাত হয়ে, বস্তুত ‘‘ব্রাত্য মন্ত্রহীন’’ হয়েই গণদেবতার বন্দনা করতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁর মানসধর্ম, মানবধর্মই। শেষাবধিও তাই-ই ছিল।

।। দুই ।।

অবশ্য ধর্মীয় মূঢ়তা এবং ধর্মসংস্কারজাত ক্রূরতা - দু’য়ের বিপক্ষেই রবীন্দ্রনাথ চিরকালই বলে এসেছেন। ‘ধর্মমোহ’ কবিতার কথা এই সূত্রে বহু সময়েই বলা হয় যে, তা ঠিক। কিন্তু যে ক্রুদ্ধ দৃপ্ততার মাধ্যমে যেখানে তিনি ‘‘ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র’’ হানতে বলেছেন, তার ভিত্তি নিহিত হয়ে আছে তাঁর অন্যান্য লেখাতেও, বিশেষত কয়েকটি নাটকেঃ ‘বিসর্জন’, ‘মালিনী’, ‘অচলায়তন’, ‘গুরু’, ‘কালের যাত্রা’, ‘রথের রশি’ এবং ‘চণ্ডালিকা’য়। মানব ধর্মই যে, যে কোনও ‘শাস্ত্রীয়’ বলে কথিত ও উপাসিত ধর্মের চেয়ে অনেক বড়ো, সেই কথাই তিনি এইসব নাটকে লিখেছেন, যার সংঘবদ্ধ ভাবব্যঞ্জনা ‘পত্রপুট’ কাব্যের ১৫নং কবিতায় (‘‘আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন’’) নিবিড় হয়ে উঠেছে। সনাতনী হিন্দুত্ব কিংবা, রক্ষণশীল হিন্দুত্বের পরাজয়ের পর নবধর্ম মানবপ্রেম বৌদ্ধমতকেই সেখানে বিজয়ী রূপে দেখতে পাই। বরং সুফি ও বাউল পন্থার মধ্যে যে মানবতার গভীর আবেদন আছে, তাকেই দেখি তার মধ্যে। তবে সেই আলোচনা এখানে করব না, নাট্য সাহিত্যে তিনি ওই মানবতাবাদী ধর্মের যে বিজয় বন্দনা করেছেন - তারই রূপরেখাটা এখানে দেবার প্রয়াসী হবো।

‘বিসর্জন’-এ ধর্মের নামে হিংস্র মিথ্যাচারণকে শেষপর্যন্ত পরাস্ত বলেই চিত্রিত করেছেন কবি। উগ্র হিন্দুত্বের পরাভব সেখানে ঘটেছে, জয়সিংহের আত্মবিনাশের ঘটনা এবং অপর্ণার ‘এত রক্ত কেন?’ প্রশ্নের আঘাত না সইতে পেরে গোঁড়া শাস্ত্রজ্ঞ, শক্তি উপাসক রঘুপতির নিরুপায় আত্মসমর্পনে। ‘মালিনী’-তেও এসেছে ‘বিসর্জনের’ ঘটনা। উগ্র ব্রাহ্মণবাদী ক্ষেমঙ্করের হাতে তারই পরম সুহৃদ - কিন্তু মালিনীর সাহচর্যে বৌদ্ধমতের প্রেম ও মানবতায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠা (মালিনীর প্রেমিক) সুপ্রিয়ের হত্যার পরও, মালিনীরই তার জন্য রাজসমীপে ক্ষমা ভিক্ষা করে পরিণামে ভাবগত স্তরে জয়ী হওয়া। ‘ক্ষম ক্ষেমঙ্করে’ - এই প্রার্থনার মধ্যেই অহিংসা এবং প্রেমধর্মের প্রমূর্ত ভাবপ্রতিভূ বুদ্ধবাদের শ্রেয়োত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ক্ষেমঙ্করদের ধর্মান্ধতা তখন অসহায়!

।। তিন ।।

কিন্তু ‘অচলায়তন’ এবং ‘রথের রশি’-র মধ্যে সনাতন ধর্মের ক্রূরতার চেয়ে তার মূঢ়তার অবলীন অসারতাকেই পরিবেশন করেছেন কবি। এবং তথাকথিত ‘শাস্ত্রীয়’ ধর্মসংস্কার কীভাবে লৌকিক ধর্মাচরণগুলিকেও গ্রাস করে তাও তিনি দেখিয়েছেন। তার নির্মঞ্চনের পথদিশাও দিয়েছেন কবি। ‘অচলায়তন’-এর কথাই আগে বলি। এখানে যে বৌদ্ধসঙ্ঘারামটি ৪০০ বছর ধরে সমস্ত দরজা-জানালা আঁটা অচল-আয়তনে পরিণত হয়েছে অজস্র, অসংখ্য কুসংস্কারকে ‘ধর্ম’ বলে মেনে চলা তার বাসিন্দাকুলকে বিধি-বিধানের নাগপাশে বেঁধে - সে হলো মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধবাদ - যার অনেকটাই গ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল হিন্দু তান্ত্রিকধর্মের দ্বারা। সেই দুয়ার শেষ পর্যন্ত খোলে, সব জানালার কপাট খুলে যায় আর তার মূলে থাকে এক দুর্নিবার বাধাভাঙা তরুণ - পঞ্চকের বিদ্রোহ। আর শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ওই অচলায়তনের বাইরের বাসিন্দা শোনপাংশু এবং দর্ভকদের (অন্ত্যজ বলে যারা হিন্দু এবং মহাযানীদের কাছে সমপরিমাণে ঘৃণ্য এবং অস্পৃশ্য)। দাদাঠাকুরই অচলায়তনের ‘প্রাজ্ঞ’ রক্ষণশীল নায়কদের ‘গুরু’’! তিনি মুক্তির, আনন্দের, মানুষকে ভালবাসার সংস্কারের বেড়ি ভাঙার বার্তা নিয়ে এসে পঞ্চক এবং দভক-শোনপাংশু বালকদের সঙ্গে মিলে ‘‘নূতন যুগের ভোরের’’ আলো-হাওয়ার জোয়ার আনলেন অচলায়তনের চার শতাব্দীর জমা সংস্কারের জঞ্জালকে দূর করে দিয়ে!

অচলায়তনে প্রচলিত ছিল কুসংস্কার এবং নির্বিচার অন্ধ মূঢ়তার অঢেল বিধিনির্দেশ। মাত্র কয়েকটার কথাই বলি বরংঃ সেখানে ৫৮ রকমের শাস্ত্রসম্মত আচমন (আঁচানো!) বিধি আছে; না জানলে, না পারলে না-কি মহাপাপ! শনিবারে মহাময়ূরী দেবীর পূজার তিথি যদি পড়ে আর সেইদিন যদি কেউ কাঁসার থালায় ইঁদুরের গর্তের মাটি রেখে ৫টা শেয়ালকাঁটার পাতা আর ৩টে মাসকলাই রেখে ১৮ বার ফুঁ দেয়, তাহলে না-কি ৩ দিনের মাথায় তাকে সাপে কামড়াবেই! উত্তরদিকের জানালা ৩৪৫ বছর ধরে বন্ধ; যদি কেউ খোলে, তাহলে মাতৃহত্যার মতো ‘পাপ’ হয় তার; প্রায়শ্চিত্ত হলো, সেই ‘পাপী’কে টানা ৬ মাস অন্ধকার ঘরে আটকে থাকতে হবে, কণামাত্র আলোও তার নজরে পড়া শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ! যেখানে চন্দ্রগ্রহণের দিনে শোবার ঘরের দেওয়ালে ৩ বার সাদা ছাগলের দাড়ি বুলিয়ে আওড়াতে হয়, ‘‘হুন হুন তিষ্ঠ তিষ্ঠ বন্ধ বন্ধ অমৃতের হুঁ ফট্ স্বাহা’’ - তাতে না-কি মহাপুণ্য! ...আর বোধহয় উদাহরণের দরকার নেই। এই ধরনের মূঢ়-হাস্যকর এবং অর্থহীন কুসংস্কার আমাদের দেশের (বহু দেশেরই) সামাজিক অচলায়তনের আঁটা-কপাটের ভিতরে চালু আছে। প্রকৃত একজন সুশাসকের কাজ হলো সেগুলো দূর করে যুক্তি এবং বুদ্ধির আলো-হাওয়াকে সেখানে নিয়ে আসা। ‘অচলায়তন’ যে দেশের পটভূমিতে লেখা, সেখানে সেই সুশাসকের অভাব ছিল। এতই সেখানে শাস্ত্রসংস্কারের মানামানি যে, যারা সেখানকার সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ (বৈদিক পরিভাষায় ‘শূদ্র’ - যা পরে ব্রাহ্মণ্যবাদ শাসিত সমাজে ও ভারতীয় সমাজে চলে এসেছে) - তাদেরই একজন (জাতিতে শোনপাংশু) চণ্ডক বিদ্যা অর্জন করতে চেষ্টা করায় রাজা মন্থরগুপ্তের আদেশে তাঁর শিরচ্ছেদ করা হয়। (রামায়ণে শূদ্রক বধের কথা মনে পড়ছে তো?)... এই দুঃসহ অবস্থার অচলায়তন একদিন ভাঙে - সেখানকার অদেখা গুরুই এসে ভাঙেন সেটা! তিনি তো আসলে দর্ভক, শোনপাংশুদেরই দাদাঠাকুর।

।। চার ।।

এতগুলো কথা বলছি যে, তার কারণ - আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রশাসকরাও আর্যামির, হিন্দুয়ানির অন্ধতায় আবিল হয়ে এই দেশকেও আধুনিককাল থেকে পিছনে ঠেলে নিয়ে গিয়ে সংস্কারের এক অচলায়তনেই পরিণত করতে ব্রতী। যেসব হাস্যকর সংস্কারকে ধর্মীয় শাস্ত্রীয় বিধান বলে নাটকের অচলায়তনে দেখানো হয়েছে, তাদেরই সমগোত্রীয় অজস্র অবৈজ্ঞানিক মূঢ় ধারণাকেও অবশ্য পালনীয় বলে তাঁরা এবং তাঁদের দলতল্পিবাহীরা অবিরলভাবে হ্রেষাধ্বনি করে চলেছেন। এই নাটক আজ তাই এখন আবারও খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে একান্তভাবেই।

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। এই নাটকের শেষে, অচলায়তনকে মুক্ত আলো বাতাসের মহল করে তোলার জন্য একটা যুদ্ধ করেছে গুরু-তথা-দাদাঠাকুরের চেলারা - ওই শোনপাংশু আর দর্ভকেরা। যুদ্ধে তারা জিতেছে বলেই অচলায়তনের রূপান্তর ঘটেছে। অর্থাৎ, একটা প্রবল মরণপণ লড়াই না করলে ধর্ম এবং অন্ধবিশ্বাসের রুদ্ধকারাকে মুক্তির মহল করা যায় না যে, রবীন্দ্রনাথ তো সেটাই বুঝিয়েছেন নাটকের শেষে। তাছাড়া, ওই পরিণামে রণভূমিতে সমাজের উচ্চবর্গীয় তথা স্থবিরকের রক্ত আর দর্ভক শোনপাংশুদের রক্ত একসঙ্গে মিশে গিয়ে ভেদাভেদ ভুলিয়ে সে দেশের মাটিকে সিক্ত করেছে। এই ব্যাপারটাও যে খুবই প্রতীকী! এখানে ধর্মবিশ্বাসের নামে সামাজিক ক্ষেত্রে শ্রেণিবিভাজনের যে ভেদাভেদ দেখি সেটাই সাম্প্রতিককালের ভারতে ধর্মীয় মেরুকরণে রূপান্তরিত হয়েছে। (সেই গরলবৃক্ষের ফল সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনেই বুঝে বা না বুঝে বাংলার মানুষ খেয়েছেন যে, তা তো দেখলামই!) - তাই রবীন্দ্রনাথ নাটকের শেষে যে শোনিতমিলনের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন - সেটাও আজকে বড়োই প্রাসঙ্গিক।

।। পাঁচ।।

ধর্মীয় গোঁড়ামিকে ‘রথের রশি’/‘কালের যাত্রা’ নাটকে রবীন্দ্রনাথ আরও সক্রিয়ভাবে, তাঁর অহিংস পদ্ধতিতে ভেঙে দিয়েছেন।... দেবতার রথ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন না সমাজের, রাজ্যের মান্যগণ্যরা। রাজপুরুষেরা ব্যর্থ, ব্রাহ্মণেরা বিফল, সৈন্যরা অপারগ, শ্রেষ্ঠীরা অসহায়। সাধারণ ঘরের নারীপুরুষেরা এর ফলে ভয়ার্ত। ‘কী জানি কী সর্বনাশ ঘটবে!’- দেশের, মানুষের - এই ভেবে বিপন্ন সবাই।

প্রচলিত ধর্মমতে ওই রথের রশিতে একমাত্র ‘মান্যিগণ্যি’-রাই হাত লাগাতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যাবৎ ক্ষমতা, বিদ্যা, শক্তি এবং বিত্তকে সম্বল করে যে প্রবল অহংকারে নিমজ্জিত, প্রকৃত সেই কারণেই তারা দেবতার রথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ! এই রথ তো আসলে গণদেবতার - ‘রাশিয়ার চিঠি’-তে রবীন্দ্রনাথ যাকে ‘ইতিহাসের রথ’ আখ্যা দিয়েছেন। তাই রথ চালাতে শেষ পর্যন্ত ডাক পড়ল ‘শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে’ যারা ‘কাজ করে’ - তাদেরই। তেতলা-চারতলার বাসিন্দারা যখন বিফল, তখন বটতলা, পাকুড়তলার কুঁড়ে ঘরের বাসিন্দারা এসে রশিতে হাত লাগাল, গড়গড়িয়ে চলতে লাগল দেবতার রথ! তাই তো ‘গণদেবতার রথ’ বলছি তাকে! বহুকালের ধর্মীয় অন্ধতার আবর্জনায় আবিল সমাজের আচ্ছন্ন থাকা সংস্কার তখন তার চাকার তলায় গুঁড়িয়ে গেল!

ধর্মীয় আবিল বুদ্ধির পরাভবই শুধু কবি এ নাটকে দেখাননি। ইতিহাসের পথসঙ্কেতও এখানে তিনি সুচিহ্নিত করেছেন। নাটকের শেষে কবি-নামের চরিত্রটির মুখে (যে বস্তুত রবীন্দ্রনাথের নিজেরই ‘অল্টার ইগো’ - আপনসত্তারই প্রতিভূস্বরূপ):

‘‘তার পরে কোন এক যুগে কোন একদিন

আসবে উল্টোরথের পালা।

তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।’’

স্পষ্টতই ধর্মীয় অনুশাসন এবং শ্রেণিশোষণ যে একে অন্যের অপরিহার্য সহচর, সেটিই তো এখানে বলা হলো! তাই না?

শেষ কথাঃ ধর্মের নামে আজ পর্যন্ত যত অনাচার এবং অন্যায় (‘পাপ’ শব্দটায় কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, তাই বলব না!) ঘটেছে ইতিহাসে, তার সংখ্যা অগণন, অফুরান। কিন্তু মহাকাল বড়ো নির্মম নিয়ন্তাঃ কোনও ধর্মকেই চিরন্তনভাবে ছাড়পত্র দেয় না সে। একটা সময়ে ‘ধর্মস্য গ্লানি’ (না-না, গীতার উক্তি নয়, ইতিহাসের যুক্তি-অনুযায়ী ব্যবহার করছি কথাটা!) যখন চূড়ান্ত বিকারে পরিণত হয়, তখনই তার পতন ঘটে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেটা খুব অল্পকথায় বুঝিয়েছেন একবারঃ

‘ধর্মের বিকারেই গ্রিস মরিয়াছে, ধর্মের বিকারেই রোম লুপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের দুর্গতির কারণ ধর্মের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নাই।’

তাই বুঝতে পারছি যে, ধর্মযুদ্ধ শেষ হয়নি। হবে একদিন। তারই সঙ্কেত দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই ধর্ম আমাদের কাছে মানবধর্ম। তার দেবতা, গণদেবতা। তার বাইরে যদি আর কোনও ধর্ম বা দেবতার প্রচার করে কেউ তাহলে ‘চণ্ডালিকা’ নাটকের প্রকৃতির মুখের কথার প্রতিধ্বনি করে বলবঃ ‘পূজিব না সে দেবতারে।’ ...হ্যাঁ, আপনি, আমি, সবাই...